多维功率器件

2025/1/3 15:35:28 材料来源:ACT化合物半导体

作者:Yuhao Zhang来自Virginia Tech

推进电力电子技术的发展不仅与新材料有关。架构真的很重要,超级结、多沟道和多栅极等为功率器件的革命性变革提供了机会。

电力电子器件是在各种应用中实现高效能源转换的关键,包括数据中心、电动汽车、电网和可再生能源处理。全球功率半导体器件和模块的市场价值已经达到每年400亿美元,而且还在迅速增长。

许多在这个领域工作的人都认为,要推进功率器件的发展,就需要引入新材料。由硅制成的晶体管应该被由宽带隙半导体(例如SiC和GaN)制成的晶体管所取代,并且总有一天会发展到超宽带隙变体,例如Ga2O3、AlN和金刚石。

但我的观点与包括剑桥大学的Florin Udrea和南加州大学的Han Wang在内的同事们的观点相同,即器件概念和架构的创新同样重要——而且这种创新与材料无关。这促使我们在去年年底发布了一份器件架构创新的路线图(有关该论文的详细信息,请参阅扩展阅读)。

历史支持我们的立场。只需跟踪宽带隙材料出现之前硅功率器件的演进。在那个时代,从1950年代晶闸管的商业化到1970年代的功率MOSFET和1980年代的绝缘栅双极晶体管(IGBT),器件架构的创新推动了电力电子的发展。我们相信,新一波功率器件的发展取决于多维架构的引入。

功率器件的作用是在导通状态下传导高电流,在关断状态下阻断高电压,并能够在这两种状态之间以高频率连续切换。对于传统的功率器件,如MOSFET和IGBT,主电流和阻断电场沿同一方向排列,使其成为有效的一维器件。

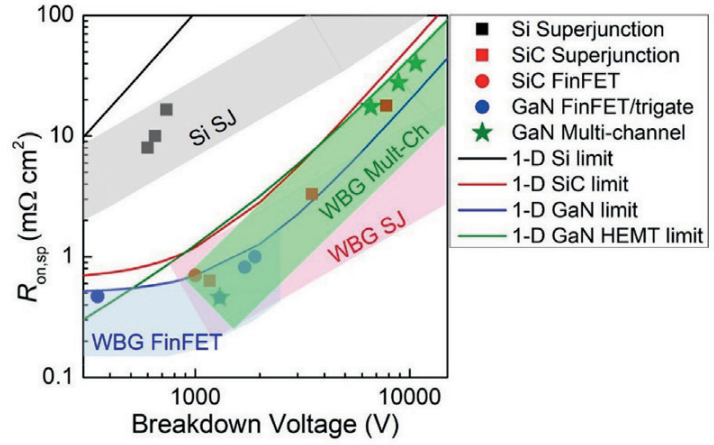

最近,已经开发出几种创新架构,它们至少在一个额外的几何维度上引入了静电工程。这种架构包括超级结、多沟道和多栅极。如图1所示,这些多维器件克服了阻碍其传统同类产品性能的容量-频率权衡问题,使它们能够实现更低的功率损耗和更高的频率。有了这些特性,设计人员可以提高电力电子系统的效率,同时减小外形尺寸。

△ 图1:一维和多维功率器件的功率容量和频率权衡。

△ 图1:一维和多维功率器件的功率容量和频率权衡。

单极功率器件还受到另一种从根本上限制其性能的权衡因素的阻碍:击穿电压与导通电阻之间的关系。如图2所示,当用硅、SiC和GaN制造多维器件时,它们可以超越各自的一维材料极限。特别令人鼓舞的是,通过缩放某些结构参数,可以不断提高它们的性能。这产生了一个新的器件极限带,超过了每种材料的一维极限线。与之形成鲜明对比的是,大多数一维单极功率器件通过几何缩放获得的改进很少。因此,迫切需要重写多维功率器件的性能极限和品质因数。

△ 图2:在硅和宽带隙半导体SiC和GaN中展示的一维材料极限和多维功率器件的特定导通电阻和击穿电压的权衡。

△ 图2:在硅和宽带隙半导体SiC和GaN中展示的一维材料极限和多维功率器件的特定导通电阻和击穿电压的权衡。

对于超结器件,电场是在垂直于电流传导方向的平面内进行调制。这类功率器件是通过创建交替的n型和p型区域形成的。无论每个区域中的掺杂如何,电荷平衡都会导致均匀的电场和出色的阻断电压。使用这种架构,掺杂水平可以提高几个数量级,从而大幅降低导通电阻。

自从西门子(现为英飞凌)在20世纪90年代末推出CoolMOS以来,硅超级结在商业上取得了巨大成功。而在2016年,超级结家族迎来了一位新成员,即SiC,该器件超越了其一维性能极限。

对于GaN来说,新架构的引入带来的突破包括开发具有垂直于电流传导平面排列的多个二维载流子沟道的器件。在此类器件中,极化电荷以及可能的附加p型帽层可以在器件关闭状态下自平衡,实现类似于超级结的功能。使用这种方法,我们在弗吉尼亚理工大学、南加州大学和剑桥大学的团队已经证明了多沟道AlGaN/GaN器件可阻断10 kV,其性能超过了一维横向GaN器件的极限。

对于工作在千伏以下的晶体管,沟道电阻可以主导器件的导通电阻。为了降低电阻,器件设计人员可以转向多栅极架构和亚微米鳍形沟道。鳍是一个特别有吸引力的选择,因为它将载流子传输从低迁移率表面沟道转移开,从而提高了整体沟道迁移率。

这种方法是广泛适用的,在使用多种材料的各种功率晶体管(包括MOSFET和HEMT)中展示了trigates和FinFET。

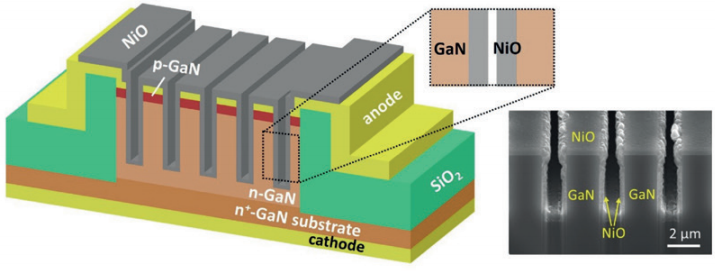

去年年底,我们的团队与其他合作者合作,取得了新的突破,推出了第一个GaN垂直超级结。在2022年国际电子器件会议上公布的这一成功,是建立在与p型NiO的异质结上的,该异质结被共形溅射在GaN柱的侧壁上(见图3)。

△ 图3:垂直GaN超级结二极管的三维示意图和NiO/GaN单元的放大图(左)。超级结区域的横截面扫描电子显微镜图像(右)。

△ 图3:垂直GaN超级结二极管的三维示意图和NiO/GaN单元的放大图(左)。超级结区域的横截面扫描电子显微镜图像(右)。

由于NiO和GaN之间的电荷平衡,我们的超级结提供了1100 V的阻断电压和0.15 mΩ cm2的特定导通电阻。这一性能水平超过了GaN的一维极限。

虽然我们已经说明了多维架构对功率器件的好处,但它们所带来的收益也可以在其他地方享受。对于射频器件,它们可以在功率、频率和动态范围方面提供改进。

请注意,我们并不是在质疑引入新半导体材料所带来的好处。但是,当您下次需要构建更好的器件时,不要只考虑切换材料——还要考虑改进架构的可能性。

扩展阅读

-

Y. Zhang et al. “Multidimensional device architectures for efficient power electronics,” Nat. Electronic. 5 723 (2022)

-

M. Xiao et al. “First demonstration of vertical superjunction diode in GaN,” 2022 International Electron Devices Meeting (IEDM), 35.6, Dec. 2022.

| 上一篇:扩展高速VCSEL的应用范... | 下一篇:SiC超结的一种卓越工艺... |